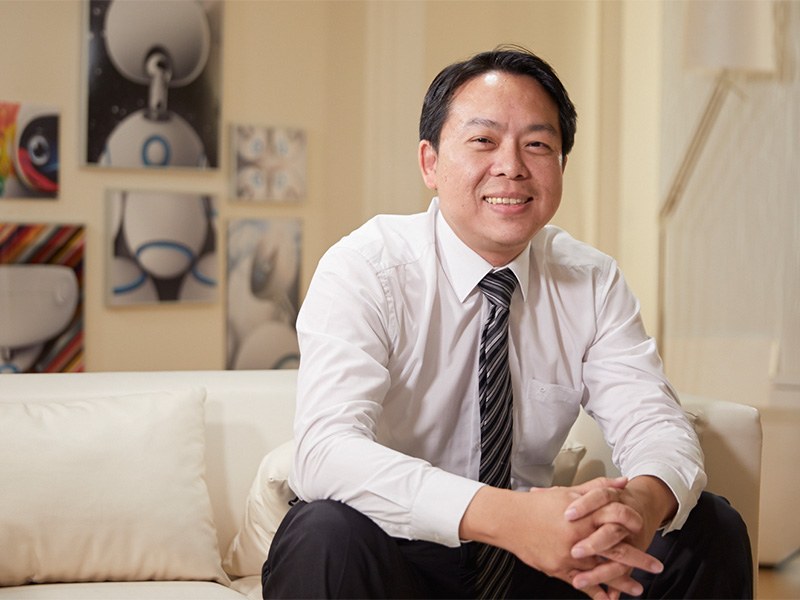

科技的進程一日千里,帶來第四波工業革命,舉凡物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、進階資料分析及混合實境都可藉由雲端科技創造出無限可能,卻也帶來衝擊改變。在這波勢不可擋的數位轉型風潮下,華碩雲端總經理吳漢章博士指出,這將是台灣各個產業實踐數位勇氣最好的十年。

推動工業4.0的先驅,亦是《工業4.0:即將來襲的第四次工業革命》作者桑德勒(Ulrich Sendler)指出,「聯網智慧製造的發展速度,快到讓你無法想像,製造型企業若現在不行動,就是在自殺。」對此,華碩雲端總經理吳漢章表示,不單是製造業,「每個不同的產業都有各自的議題,在製造業稱為『工業 4.0』、醫療產業叫做『精準醫療』、公部門則有『智慧城市』、金融業講的是『Fintech』等,近兩年逐漸收斂,把這個透過technology driven(科技驅動)所產生的變革,統稱為『數位轉型』。」

再為「數位轉型」下註解,「就是企業或組織透過數位化工具,來驅動生產、服務,甚至是商業模式的創新。」吳漢章強調,「不管是什麼產業,數位轉型都應該高度關注,甚至是投入資源的重大議題。」

從數位轉型找到中小企業的切入角色

談及數位轉型,在直覺上會把它視為大企業該重視的議題,「其實不然,」吳漢章說,「相較於中小企業有幾個切入角色,大企業在進行數位轉型時反而有些包袱,在資源利用上也有一些門檻。」

首先,中小企業因較具彈性,運用這些數位工具去創新,遠比大企業擁有更快的速度。「早期Amazon、Netflix 皆是從小型公司開始,後來改寫了整個產業的遊戲規則。」他強調,這也是中小企業最大優勢,「無論是不是擁有IT相關背景都不重要。」

再者,對技術型的中小企業而言,更該看清楚的一個趨勢是:大型企業在做數位轉型過程中,會需要很多協助,尤其是技術型的協助,「這可能是中小企業在數位轉型切入的第二個定位。」吳漢章補充,靈活且聚焦前瞻技術的研發服務公司(Research Service Company, RSC)來介接企業缺口,「這個缺口是現有大企業的人才所無法補足的。」最後,則是無論當前是不是在進行數位轉型的中小企業,都該去善用這些既有的數位服務,去降低成本、增加效率。

數位能力缺口將成數位轉型關鍵挑戰

無庸置疑地,數位轉型對於規模越大的企業,越是難以迴避。數位轉型究竟必須付出多大的成本和代價?吳漢章分享近幾年華碩雲端在建構智慧城市的經驗指出,「在面臨數位轉型的挑戰,城市其實跟企業也很接近;總結來說,市長或是企業領導者可能是裡面最稀缺的資源,要做舖天蓋地的改變,一定要有很重要的vision(願景)及很好的framework(架構),好引導眾人如何做出改變。」

他進一步分享資訊科技研究機構 Gartner 提出的Bimodal(雙營運模式),意指企業在做數位轉型時,必然會碰到 mode 1(既有營運模式,代表過去的成功) 和mode 2(全新營運模式,代表未來的風險) 之爭。「而在組織裡面,兩個 mode 要並存,並不容易。不過,大型企業更在乎的可能是mode 2,不同於既有的商業模式或服務模式的新事業,會造成組織面及能力面的挑戰,特別是能力面,人才不再是只有工程師的差距,有沒有雲端架構師?有沒有又懂數位又懂 domain(本行專業)的PM(產品經理)? 」

找到數位轉型好夥伴 建構專業生態系統

若以各個轉型在數位化的角度來切入,「它最後都會是個data-driven(由數據驅動)的垂直領域生態系統,「它絕對不會靠少部份的vendor(廠商)就能把客戶的問題全部解決,反而會形成一個專業的生態體系(ecosystem)。」吳漢章認為,對大企業來說,能力上的缺口沒有什麼捷徑,「找到一個有經驗、也有數位轉型專業的外部夥伴就很重要。在進行選擇時,不該只是看vendor現在的規模有多大,或是過去你們合作多少生意,而是它在面對數位轉型時,由數據驅動的服務能量是不是已具備。」

這也是核心能力在數據平台的華碩雲端定位,同時為了協助醫療產業掌握數位轉型契機,在醫療領域的轉型主題是「精準醫療」,透過更有意義的病歷數據收集及分析,提供病人更精緻、更符合需求的服務,並非遇到類似病症一律開相同處方。

「我們希望讓企業發現華碩是一個可以幫助產業實踐數位轉型的好夥伴。未來十年,不只台灣,還有更多國外的好夥伴,跟我們一起把這個產業鏈打造起來。」吳漢章期許台灣產業能夠重新拾起往昔拚戰創業的尚武精神,相信未來十年,將會是實踐數位勇氣的十年。