台灣的硬體製造與創新在全球扮演舉足輕重的角色,然而面對來勢洶洶的數位轉型,光有硬實力卻是遠遠不足!看準軟硬整合是全球迎向新經濟時代重要的方向,同時也是台灣再度躋身世界舞台的契機,研華倡議「共創」模式,迎戰IoT產業三波變革。

第一波網路革命在1985年到1999年間興起,這波革命主要是由打造網路基礎建設的公司所主導,台灣並未參與;而在2000年到2015年,網際網路使用率提高,智慧型手機急速普及,社群媒體爆增,創造了繁榮的 APP經濟,也造就第二波網路革命,台灣卻仍是沒有能好好跟上。

第三波網路革命 必須跨界建立夥伴關係

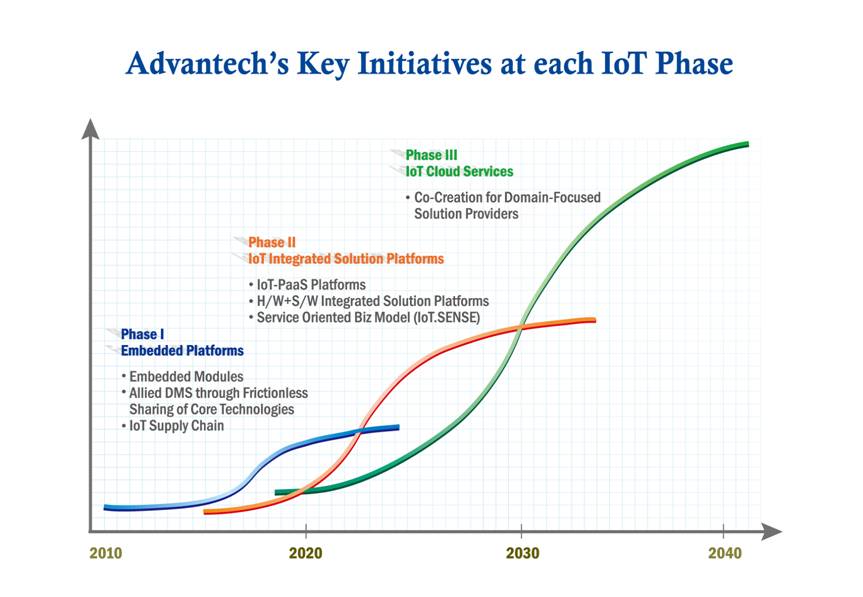

「如今,即將來臨的物聯網第三波革命,無所不在的連線,將驅動實體產業展開轉型。」在談起近期相當熱門的數位轉型議題時,研華科技技術長楊瑞祥先分享了網路革命的進程及第三波革命的緣起,「2000年,網路泡沫化時,Google跟Facebook尚未出現,在大量感測器佈建後,近年來,開始進入了第二波IoT產業的變革階段,這些感測器所蒐集的大量資料,除了帶動了Facebook、Google等透過雲端在手機裝置上提供服務的雲端商業模式更為成功,也促使雲端運算中心的設置,回過頭來,又成了加速物聯網發展的另一股力量。」他繼續補充,「在2017年,產業都認同物聯網是趨勢,觀察現階段物聯網發展態勢,PaaS平台服務(Platform as a Service, PaaS)將是未來驅動各產業發展物聯網的關鍵。」

此外,楊瑞祥也指出在第二波網路革命時,企業尚可以單打獨鬥,但第三波革命則必須跨領域建立夥伴關係不可,「硬體部署完成,還需要軟體才能協作,就算是領域知識迥異的不同產業,物聯網應用底層仍然可以使用類似的軟體平台,來建構資訊處理的流程;換句話說,各垂直應用領域的工業雲服務商具備極高商業潛力,在這個生態體系中,主導者應是擁有領域know-how的各產業領導者,就像是研華跨入的環保、醫療、零售、物流等,而研華最大的貢獻,仍是以平台供應商角色,提供各種軟硬體整合解決方案。」而順著這個思考脈絡,如何進一步促進台灣物聯網產業蓬勃發展,楊瑞祥認為,「必須備齊企業所需要的基礎建設,讓企業只需要專注在自家的垂直應用。」

工業4.0 轉型分為四進程

而談及近來相當熱門的工業4.0議題,楊瑞祥表示,工業 4.0 轉型有四個進程:

第一個進程是機器自動化,即在工業 3.0 時代,機器內有許多工業電腦,記載了機器的運作數據,首先必須有能力將數據留存在電腦中,才有辦法接下來的工業 4.0 產線佈建。

再來則進入數據採集,這時產業的重點將從「設備在做什麼」,轉移到「設備在表達什麼」。無論是設備本身狀態、生產過程的數據、生產現場環境資料的數據,都需要被蒐集,而過往以人工抄寫設備數據的方式也會產生變化。

第三階段是數據整合,透過數據決策 MES 系統,整合從設備蒐集而來的各種數據,再透過軟體分析、統計,顯示實時的工廠生產狀態,把資料做可視化呈現。最後是資料雲端分析,這一層需要資料科學家與具有垂直產業知識的專家共同合作,才有辦法判讀數據意義 ,「這個步驟最難,也是目前全球正在研發的重點。」楊瑞祥說。

落實共創 創造市場商機

一直以來,台灣製造業的動能非常強大,供應鏈關係也深入全球,但是在面對工業 4.0 轉型浪潮下,楊瑞祥指出,「台灣的優勢在技術服務業,技術為主的製造業才是優勢。」因此,研華在林口佈建了工業 4.0 示範工廠,不僅帶動全球夥伴體驗最新物聯網與工業 4.0 概念運用外,亦希冀能夠領頭加速台灣政府、相關業者、夥伴理解其實台灣在物聯網與工業 4.0 上是有其優勢的。然而更重要的是,要能從這波趨勢中脫穎而出,唯有透過協同合作打群架,才能在這場世界盃的競賽中,以台灣產業的核心價值,接軌世界重拾台灣第一。

也正因物聯網的經營模式為「共享經濟」與「跨界整合」,楊瑞祥表示,研華並不獨善其身,積極鼓吹物聯網產業結盟,以此建立為數眾多的各地市場各垂直領域的客戶/合作夥伴生態系,同時也啟動研華董事長劉克振所倡議的「共創」模式,在此模式下,研華將不會掌握主導權,而是與工研院、資策會等單位,及中大型各產業領導者共同推動,希望未來三年內,共創十家物聯網雲服務商,甚至於讓國內更多新創公司出頭,方能活絡產業,創造源源不絕的市場商機!